Gian Carozzi (foto di Bernard Bruges-Renard)

Gian Carozzi. “Pittura-pittura”

di Lara Conte Uno sguardo d’insieme sulla produzione pittorica di Gian Carozzi può sin da subito indurre a riflettere sulla problematicità di incasellare la sua opera in uno specifico e univoco ambito di ricerca. I molteplici e differenti approdi della sua pittura, unitamente a una storia espositiva che, negli anni, si è fatta sempre più rarefatta hanno reso sempre più inafferrabile la sua storia, certamente anche a causa dell’appartatezza con cui egli ha vissuto gran parte della sua vicenda artistica. Ordini di ragioni diverse hanno pertanto contribuito a situare la sua opera in una dimensione evanescente, fuori dal tempo, laterale.

È proprio partendo da questa inafferrabile marginalità che si rivela oggi fondamentale esplorare e interrogare l’intero corpus della sua pittura, per molteplici ragioni. Innanzi tutto, come spesso accade, ripercorrere le grandi narrazioni da ottiche eccentriche e laterali permette di ricomporre tasselli mancanti, di ampliare l’orizzonte interpretativo e di evidenziare fratture o zone di contatto spesso eluse. Pur con la timidezza, l’introversione e il pungente spirito critico che lo hanno costantemente contraddistinto, Carozzi non è stato sempre un isolato. Nel 1949, dalla Spezia, sua città natale, si trasferì a Milano, allora centro nevralgico in pieno fermento nel clima della ricostruzione postbellica, dove espose alla Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo, uno dei luoghi cruciali dell’avanguardia artistica. A Milano fu tra i firmatari di due manifesti dello Spazialismo, il 3° Manifesto dell’Arte Spaziale, elaborato il 26 novembre 1951, e il Manifesto del Movimento Spaziale per la Televisione, distribuito il 17 maggio 1952 in occasione della trasmissione sperimentale della R.A.I. durante la quale Fontana proiettò superfici forate e illuminate in movimento.

La ricerca di Carozzi attraverso e oltre lo Spazialismo, in quel transito tra “surrealismo morfologico”[1], tachisme e nuova figurazione, contribuisce a mettere in luce alcuni aspetti fenomenologici del rinnovamento in chiave segnico-gestuale del mezzo pittorico di ambito spazialista e nucleare, in una prospettiva extra-fontaniana che fa pertanto riferimento al campo operativo della tela e della superficie pittorica.

Se questa prima prospettiva di indagine permette di intrecciare, dunque, storia individuale e storia collettiva, una seconda ragione che avvalora una sosta di ricerca nella sua opera è connaturata alla vicenda “interna” alla sua pittura. La possibilità di analizzare la sua produzione, ricca e molteplicemente orientata, che non si iscrive su una traiettoria lineare modernista, intesa come “ascensione progressiva verso l’astrazione”[2], fa emergere al contrario il senso di una pratica che procede con un andamento circolare, dove inizio e fine, prima e dopo, avanguardia e inattualità possono diventare polarità coincidenti, o comunque inessenziali. E svela tutto ciò l’essenza di un percorso, fatto di slanci e cadute, che vaporizza i confini e gli orientamenti, in una continua oscillazione tra scelte formali astratte e interrogazioni sulla figurazione, tra propensione coloristica espressionista e lenti affioramenti di luce e colore tonali.

La vaporizzazione della linearità e della progressione si ricollegano, più ampiamente, nella ricerca di Carozzi, alla considerazione della pittura come continuo divenire, dove l’artista è in attesa del capolavoro che ancora deve rivelarsi. La fuga dal campo “sublimante” della tela in luogo della sperimentazione di supporti marginali e residuali (molteplici sono di fatto i supporti su cui Carozzi, nel corso degli anni, ha dipinto e sperimentato la sua materia pittorica: da tutti i tipi di carta, al cartone, alle tavolette recuperate sulla spiaggia) rendono palese questa propensione e fanno della pittura una pratica esistenziale e necessaria, come interrogazione continua e messa in discussione del sé e della pittura stessa.

Allontanandosi da Milano e dall’avanguardia, con il trasferimento a Parigi alla fine degli anni Cinquanta Carozzi si immerge in una dimensione di “pittura-pittura”, dove musei e attualità, grandi maestri del passato e amori della contemporaneità, disciplina e fuoriuscita dal canone creano un naturale territorio di collisione che sostanzia l’altrove della sua pittura.

Come nel Capolavoro sconosciuto di Balzac, l’opera di Carozzi abita nel bilico, tra visibile e invisibile; si annida nell’interstizio che si rivela alla vista o si svela all’immaginazione, in attesa di quell’incontro con il capolavoro ancora a venire. Sino agli ultimi giorni di vita, dunque, la pittura non è mai per Carozzi stanco ripiegamento del fare e percorrimento di una strada già spianata, ma inesauribile ricerca: un “corpo a corpo”, estremo e inquieto, con la Pittura.

“Dipingere mi è necessario”. Dalla formazione agli anni di guerra

Il periodo della formazione e della prima produzione di Carozzi, tra anni Trenta e Quaranta, costituisce una storia pressoché sconosciuta. I pochi studi sino ad oggi pubblicati sulla sua opera non si sono soffermati sugli anni d’esordio, tratteggiando una narrazione avanguardista che prende avvio nel secondo dopoguerra con l’adesione allo Spazialismo. Ma è proprio partendo da una riconsiderazione dei primi passi del giovane artista che l’indagine sul ritorno alla “pittura-pittura”, dagli anni Sessanta in poi, si fa più profonda e problematizzata, e permette di cogliere talune fonti visive di Carozzi che riaffiorano in momenti diversi della sua storia, mettendo in luce discontinuità e continuità.

Il precoce rapporto di Carozzi con l’arte avviene nel contesto familiare, grazie al padre, Nino Carozzi, il quale a partire dagli anni Trenta nutre una passione collezionistica che nel giro di un decennio lo porta a dar vita a una raccolta significativa nel panorama collezionistico italiano del tempo. Alcune opere della sua collezione sono difatti selezionate per la Mostra delle Collezioni d’Arte Contemporanea a Cortina d’Ampezzo, assieme, tra le altre, a quelle delle Collezioni Della Ragione, Jesi, Gualino e Cardazzo [3].

Nino Carozzi tra i dipinti di De Chirico appartenenti alla sua Collezione, Lerici, Villa La Loggia, anni Sessanta / Nino Carozzi with the paintings by De Chirico in his collection, Lerici, Villa La Loggia, 1960s

A partire dal 1937, nel momento in cui il figlio Gian si iscrive al Liceo Artistico di Genova, Nino inizia a frequentare il capoluogo ligure, dove punti di riferimento per i suoi acquisti, così come per il contatto di Gian con l’arte contemporanea e la sua cultura visiva, sono la Galleria Genova, diretta da Stefano Cairola, la Galleria Rotta, e l’amicizia con Alberto Della Ragione. Un altro luogo di frequentazione è Firenze, con le Gallerie Il Fiore e il Ponte; ulteriori stimoli giungono dal rapporto diretto con gli artisti documentato dai ricchi carteggi [4].

Dal paesaggismo ottocentesco, e da un indirizzo ligure locale, Nino Carozzi, in un continuo dialogo e condivisione di scelte con il figlio Gian, inizia a rivolgere l’attenzione al contesto contemporaneo nazionale e ai diversi orientamenti del panorama dell’arte entre deux guerres, dal Novecento, alla Scuola Romana per arrivare a Corrente, nonché all’aeropittura futurista. Nell’ambiente artistico spezzino degli anni Trenta, affatto estraneo alle vicende della modernità, aveva infatti preso vita un’entusiasmante seconda stagione futurista, grazie a Filippo Tommaso Marinetti il quale aveva scelto il Golfo della Spezia come luogo elettivo. La Spezia rappresentava per il poeta la città del futuro di cui aveva esaltato le qualità “meccaniche-aviatorie-industriali” del golfo militare a quelle “femminee” delle bellezze paesaggistiche. Volendo affondare lo sguardo ancora più indietro nel tempo, possiamo riscontrare che i primi sintomi di modernità nella provincia ligure risalgono al periodo prebellico, con l’esperienza editoriale de “L’Eroica” di Ettore Cozzani e con gli orientamenti espressionisti di un artista come Giuseppe Caselli il quale, come mette in luce Marzia Ratti, “ormai prossimo all’espressionismo mediterraneo di un Viani e di Merello […] sostituiva in gran parte le dolcezze del lirismo paesaggistico di stampo discoloviano”[5]. Partendo proprio da questo scenario Nino Carozzi, e allo stesso modo Gian, ampliano lo sguardo, in presa diretta, sulle altre storie che compongono il complesso panorama artistico dell’Italia Fascista.

Orientativamente agli anni tra il 1937 e il 1942 si fa risalire l’ingresso nella collezione Carozzi di opere, tra gli altri, di Filippo De Pisis, Giorgio De Chirico, Ottone Rosai, Carlo Carrà, Mario Sironi, Pompeo Borra, Achille Funi, Renato Paresce, Luigi Bartolini, Gerardo Dottori, Giuseppe Capogrossi, Corrado Cagli, Roberto Melli, Renato Guttuso [6]. Sono questi gli artisti che Gian inizia a studiare e ad amare, trovando nelle loro differenti declinazioni linguistiche molteplici spunti di riflessione: passioni che diventeranno talvolta ossessioni da cui non riuscirà a distaccarsi.

Oltre alla pittura contemporanea, il padre colleziona anche pale a fondo oro del Trecento, Madonne col bambino cinquecentesche, busti e capitelli tardo-antichi, feticci africani, che creano un entusiasmante orizzonte visivo per il figlio.

I temi frequentati nella prima produzione di Carozzi sono principalmente il paesaggio e il ritratto, dove si può seguire il passaggio da una pittura di sapore quattrocentista, intrisa di atmosfere metafisiche e di realismo magico, a un tessuto pittorico che si fa più libero con approdi tonali ed espressionisti. Questo cambio di atmosfera si può registrare mettendo a confronto i dipinti inviati al Premio Bergamo: Novizio, nel 1940 (fig. 4), e Il Vecchio, nel 1942 (XXX), che Attilio Podestà descrive “di macerata e insieme acuta pittura”[7].

Al 1942 risale la prima mostra personale di Carozzi, alla Galleria Il Ponte di Firenze, presentata dallo scrittore Manlio Cancogni, conosciuto l’anno prima a Sarzana, che diventerà un suo fraterno amico. Già da questi primi passi Carozzi trova alimento e conforto in una parola critica eterodossa, sottratta alla poesia. Nel suo testo Cancogni mette in risalto quel “processo di graduale liberazione della materia pittorica”, verso una “pennellata che si fa spontanea”, in un “tessuto che si fa più vivo, più ricco di sorprese”[8], nella continua oscillazione tra scelte tonali e registri cromatici espressionisti: ovvero tra Morandi e Scipione [9].

La corrispondenza con il padre durante gli anni di guerra, quando poco dopo la mostra al Ponte Gian è chiamato alle armi, mette in evidenza le seduzioni pittoriche del giovane artista, le sue continue oscillazioni e contraddizioni che si fanno vitale possibilità di vivere la propria esperienza pittorica sin dal suo nascere: la ricerca di una misura e l’abbandono a un colore e a un segno che irrompono nell’esplorazione di un’interiorità visionaria e turbata.

Durante il primo periodo della leva militare Carozzi è a Milano, dove visita le mostre nelle gallerie ancora attive in città, come il Milione, Barbaroux, la Spiga, ed entra in contatto con Corrente. Visita lo studio di Domenico Cantatore, con il quale riferisce al padre di aver trascorso il pomeriggio a parlare “di Corot, Carrà, e di tutti”[10]; è in contatto epistolare con Egidio Bonfante che pubblica un suo disegno sulla rivista del GUF di Novara “Posizione”[11]. Quando da Milano viene trasferito a Gaeta, nel maggio 1943, prima del drammatico precipitare degli eventi bellici, si reca a Roma per visitare la Quadriennale: “La Quadriennale è un macello – scrive in un dettagliato resoconto al padre – tolto De Pisis, Tosi, Stradone e Manzù tutto non vale nulla. Dimenticavo Ziveri che ha una cosa magnifica piccola […]; l’impressione sia un ottimo pittore”[12]. Incontra in questo giro di mesi più volte Giovanni Stradone.

Durante la leva militare, la difficoltà di reperire tele e colori lo porta a disegnare molto. Il disegno diventa la sua ancora di salvezza, il suo diario intimo. “Ho quasi rinunciato a dipingere. Invece disegno molto, in tutte le ore, mi metto l’inchiostro di china in tasca e appena ho un momento di sosta o riposo o disegno”[13].

Il corpus dei disegni di guerra (fig.13)costituisce di fatto un primo importante nucleo della sua opera. Affiorano in queste piccole carte soggetti e modalità compositive che ritroveremo nelle opere del periodo estremo, quando Carozzi vive l’ultima avventura, la più libera e incontrollata con la pittura (fig.145). Lontano dalla tela, dall’idea di opera compiuta, Carozzi confida al disegno le proprie emozioni, dando sfogo alle visioni di un universo sempre più turbato. Se nella pittura diventa per lui fondamentale partire da modelli di riferimento, nel disegno le visioni si accumulano, non trovando pace in una realtà sull’orlo di precipitare nel baratro. I paesaggi sono in procinto di dissolversi, scossi da un vento distruttore. Le nature morte saturano uno spazio senza orizzonte, immerse in un’atmosfera sconvolta, tra De Pisis e un Fautrier allora sconosciuto. Questa atmosfera allo stesso modo costringe i corpi in danze frenetiche, dove gli uomini diventano mostruose presenze animali: qui suggestioni espressioniste nordiche si sovrappongono ancora una volta al riferimento scipionesco. Come giustamente ha evidenziato in anni recenti Mattia Patti, Scipione “fu assunto dagli artisti di Corrente come vero e proprio nume tutelare, esempio di una inquietudine, di una sofferta tensione che essi sentivano come priorità”[14].

È da questo rapporto così intenso e libero con il disegno che si fa urgente per Carozzi il bisogno di pittura, nel desiderio di trovare una propria strada, lungamente cercata, ma tuttavia ancora da attendere. Scrive al padre il 10 ottobre 1942: “mi sorprendono improvvise visioni che proprio mi commuovono e credo allora potrei veramente dipingere. Sto pensando molto ai colori, ai toni, ne ho in mente di nuovi, e poi ieri vedevo una figura di bambina […] con due polli spennati vicino, e la vedevo già dipinta. L’ho disegnata anzi ho fatto un disegno e quando potrò lo farò”[15]. Due giorni dopo si confessa scrivendo: “Il pensiero di cosa farò, di come dipingere è in me fisso per tutta la giornata. Disegnare mi fa molto bene e sento che mi darà anche una padronanza nel dipingere; ci sono momenti che provo un desiderio fortissimo d’impastare colori, e allora sono felice perché vuol dire che dentro non sono morto, non sono uno che dipinge così, ma ne ho il bisogno, dipingere mi è necessario. Quando ritornerò, solo allora incomincerà il mio lavoro, ma sento che in parte sta già incominciando ora”[16].

“Capire la costruzione cézanniana”

Gian Carozzi, Il molo dei doganieri, 1944, olio su tavola, 47,5x63 cm

Le allucinate atmosfere espressioniste che caratterizzano i disegni del ’42-’43 e gli incendiati registri cromatici dei dipinti come il Soldato (fig.10) confluiscono ne Il molo dei doganieri (1944), caratterizzato da un vitalismo esistenziale che traduce un grido di dolore, quasi come se Carozzi avesse scoperto Guernica attraverso la Crocifissione di Guttuso vista al Premio Bergamo nel 1942. Nell’Archivio dell’artista sono presenti una serie di piccoli studi di particolari dell’opera picassiana, non databili con sicurezza. Potrebbero essere coevi a Il molo dei doganieri, o di poco successivi, quando nel clima di Corrente, dal contesto resistenziale all’immediato dopoguerra, il riferimento a Picasso e all’impegno civile dell’arte, è al centro del dibattito [24-25]. Mentre a Roma, sulle pagine de “L’Unità”, il 24 dicembre 1944 Guttuso pubblica il Saluto al Compagno Picasso [17], a Milano l’attenzione a Guernica sostanzia il coevo testo di Mario De Micheli Realismo e poesia che sarà pubblicato solo nel 1946 [18].

Più che Picasso sarà tuttavia Cézanne a guidare, nell’immediato dopoguerra, la svolta di Carozzi verso la modernità, ovvero a condurlo all’esplorazione di un nuovo concetto di “realtà”, in direzione non figurativa. Nell’estate del ‘45, al termine della Resistenza combattuta nella brigata partigiana garibaldina sarzanese “Ugo Muccini”, Carozzi raggiunge in bicicletta l’amico Manlio Cancogni a Firenze dove visita la mostra La peinture française à Florence ordinata da Bernard Berenson a Palazzo Pitti [19]. Come racconterà negli anni Ottanta, in quell’occasione rimane folgorato dalla pittura di Cézanne di cui ammira il nucleo di quadri appartenenti alle Collezioni Loeser, Sforni e Caffarelli; dopo quell’incontro lavora molto “per capire la costruzione cézanniana”[20], dando avvio a una scomposizione della forma in direzione postcubista.

Gian Carozzi, Crocefissione, 1947, tempera e pastello su carta, 28x24 cm

La volontà di rivendicare l’autonomia dell’arte dall’ideologia, lo porterà a evidenziare, a distanza di anni, il portato della suggestione cézanniana in questa fase, così da definire il suo transito postcubista in senso ampio. Seppure non lo menzioni a distanza, nella stessa mostra fiorentina vede l’Arlecchino di Picasso della Collezione Lapiccirella, che lo colpisce e costituisce per lui un motivo importante di studio, in linea con l’esigenza di attingere alle radici della tradizione figurativa moderna. Proprio in virtù di questo orientamento, la seduzione picassiana, come motivo fondamentale di confronto formale, ricorrerà in più momenti della sua lunga vicenda artistica.

Nel 1946, in occasione del Premio Oltre Guernica, artisti che saranno di lì a qualche anno suoi compagni di strada nell’avventura del moderno sottoscrivono il Manifesto del Realismo di pittori e scultori. Pur ancora nel clima post-resistenziale di Corrente, non è menzionato nel documento il nome di Picasso, punto di riferimento acquisito. “Le premesse formali” per una nuova “partecipazione alla totale realtà degli uomini”, dove “l’opera d’arte acquista la necessaria autonomia”, sono tratteggiate in quella traiettoria che “da Cézanne va al fauvismo (ritrovamento dell’origine del colore) e al cubismo (ritrovamento dell’origine strutturale)”[21]. I firmatari sono Giuseppe Ajmone, Rinaldo Bergolli, Egidio Bonfante, Gianni Dova, Ennio Morlotti, Giovanni Paganin, Cesare Peverelli, Vittorio Tavernari, Gianni Testori e Emilio Vedova. Dalle loro diverse prospettive di ricerca, in piena germinazione, sottoscrivono che “in arte, la realtà non è il reale, non è la visibilità, ma la cosciente emozione del reale divenuta organismo”[22].

Non risulta forzato supporre che Carrozzi possa aver trovato conforto e stimolo in queste riflessioni, lette in tempo reale o leggermente dopo non è dato sapere. Certamente dal 1946 al 1948 la necessità di informazione su cosa stesse accadendo nei centri di Roma, e soprattutto di Milano, lo porta, a seguire eventi, a captare notizie sui nascenti raggruppamenti – dal Fronte Nuovo delle Arti a Forma 1 al MAC – che si posizionano sempre più su vie alternative rispetto alle linee indicate dal Partito Comunista di un impegno dell’arte in direzione populista e neorealista, tra oscillazioni postcubiste e declinazioni astrattiste.

Orientamenti non figurativi. Verso una svolta autre

All’altezza cronologica del 1947, si situa il transito di Carozzi verso un campo di ricerca non figurativo. Alcune carte (fig.27) fanno affiorare nuove suggestioni che dilatano gli orizzonti: sulla scomposizione neocubista si innestano motivi decorativi e formali che rimandano a Kandinsky, al dinamismo futurista e rivelano precoci seduzioni surrealiste. È un passaggio cruciale che traghetterà di lì a poco la ricerca verso una nuova dimensione autre.

Incrociando date, eventi, ricordi “imperfetti” si può cercare di ripercorrere il denso snodo ’47-’48, momento decisivo per Carozzi, come per le vicende dell’arte italiana tout-court. Nel 1984, in conversazione con Ferruccio Battolini, critico spezzino che ha seguito da vicino le vicende dell’arte locale, Carozzi sosta sul suo superamento della fase cézanniana: “Nel ’47 a Venezia vidi un’importante Biennale: per la prima volta venni a contatto con la pittura non figurativa. Kandinsky mi sembrò un pittore estremamente interessante (poi ho cambiato idea). Nella collezione Guggenheim, mi impressionò un pittore allora sconosciuto, Pollock. Preso da un entusiasmo sincero e travolgente, abbandonai frettolosamente l’esperienza ‘cézanniana’ e mi buttai a capo fitto nella astratta, seguendo gli artisti che più mi avevano impressionato. Ne uscì qualche cosa che a quei tempi forse era abbastanza originale, ma credo anche assai casuale (ma io già a quei tempi al casuale, all’istintivo, ci credevo)”[23].

In queste dichiarazioni non viene corretta la data della Biennale – 1948 naturalmente –, una svista piuttosto eclatante, quasi come se Carozzi si rivelasse spiazzando e costringendo il futuro lettore a sostare sulle ragioni di questa collisione mnemonica. Raramente, peraltro, l’artista fornisce precisazioni cronologiche così stringenti , ma il 1947 ricorre in effetti più volte, nei ricordi e nelle datazioni delle opere. I due fogli sopra citati riportano la data precisa di realizzazione: “23-11-1947”, in piena consonanza con il suo ricordo “imperfetto” che naturalmente scompagina le carte, in una dialettica serrata che porta a incrociare gli eventi, tra storia individuale e storia collettiva. Di fatto è proprio nel 1947 che si manifestano nella sua ricerca i germi di quel rinnovamento che nel 1948 attinge a ulteriori conferme, unitamente a nuove eclatanti scoperte. Cosa vede dunque Carozzi nel ’47, anno in cui la sua base è ancora alla Spezia ma il suo sguardo è già proiettato a Milano? Da cosa è profondamente attratto?

Il Fronte Nuovo delle Arti esordisce nel mese di giugno alla Galleria della Spiga, e, dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1948 l’eterogenea ricerca postcubista del gruppo diventerà un modello di riferimento per i giovani artisti spezzini che, di lì a poco, daranno vita al Gruppo dei Sette cui anche Carozzi aderisce. Ma su un altro evento è utile portare l’attenzione, ovvero la mostra milanese Arte astratta e concreta, organizzata da Max Huber a Palazzo Reale dall’11 gennaio al 9 febbraio 1947. L’esposizione fornisce una visione internazionale dell’arte non figurativa con opere, tra gli altri di Kandinsky, Klee, Vantongerloo, Arp, e una presentazione delle declinazioni astrattiste emerse in a Milano negli anni Trenta, tra cui le ricerche di Munari, Mazzon, Licini. Può pertanto risalire a questo evento la conoscenza dell’opera di Kandinsky e di Klee, nonché il nuovo incontro con Licini [24], e dunque l’apertura, verso uno scenario astratto-lirico. Un percorso, quello di Carozzi a queste date, che rivela interessanti tangenze con quello del giovane Gianni Dova, il cui astrattismo è descritto da Dorfles come “incrinato da una sottile vena di capriccio e di surrealtà” [25].

Le suggestioni carozziane troveranno piena conferma con la visita della Biennale di Venezia l’anno successivo. La manifestazione veneziana riapre i battenti dopo la pausa bellica con un’edizione eccezionale, in un percorso fitto di eventi e presenze che si propone di riannodare il discorso con l’avanguardia internazionale brutalmente interrotto nella fase più buia degli ultimi anni del regime e della guerra. Oltre a Kandinsky, rappresentato nella Collezione Guggenheim con tre opere, per Carozzi certamente è da menzionare un più approfondito incontro con Klee, cui la Biennale dedica un’ampia retrospettiva. E, tornando alla Collezione Guggenheim, non privi di conseguenze saranno l’impatto sconvolgente avuto con l’opera di Pollock e con l’arte americana, la scoperta del segno informel di Hartung, di Dada, di Duchamp, del Surrealismo di Miró e di Ernst. Come in una cassetta degli attrezzi Carozzi accumula e stratifica tutte queste folgoranti infatuazioni che avranno effetti immediati nella sua ricerca, o un’incubazione più lenta.

Gian Carozzi, Senza titolo, 1947-48, inchiostro di china su carta patinata, 25x35 cm

Accanto a Pollock, sono artisti come Miró, Klee ed Ernst a nutrire e posizionare la sua svolta autre. Si rivela, a tal proposito, particolarmente interessante confrontare il disegno a inchiostro con le riproduzioni in bianco e nero delle opere di Klee e Miró pubblicate nel catalogo della Biennale (fig.34) (fig.35). Per un gioco depistante che si fa sempre più spiazzante, Carozzi data la carta al 1947, sebbene i rimandi sintattici e iconografici a questi due dipinti, colti proprio nel bianco e nero della riproduzione, rendano plausibile spostare la realizzazione dell’opera a un momento successivo alla visita veneziana. Risulta più verosimile una datazione coeva alle carte del 1948 (fig.31), dove suggestioni diverse di matrice dinamico-futurista si alternano a una nuova interrogazione della forma in chiave surrealista con la sperimentazione di una corrosione della figura attraverso lo sgocciolamento del colore.

Spazialità atomico-surreali

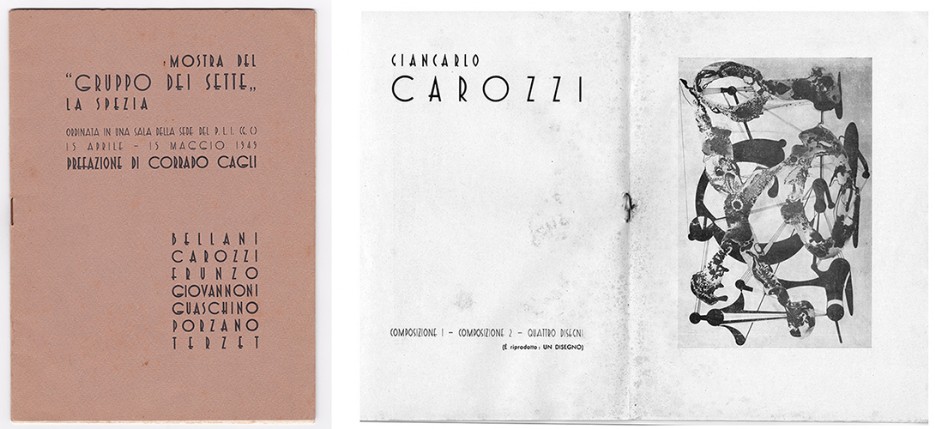

Frattanto gli artisti spezzini orientati verso un rinnovamento del linguaggio che faccia “coesistere sostanza con forma”[26] sentono l’esigenza di riscoprire la loro singolarità in una condivisione di intenti. Anche nella provincia ligure, sulla scia di quello che stava avvenendo nei grandi centri di Milano e di Roma, prende vita l’avventura del Gruppo dei Sette, cui Carozzi aderisce. L’eterogeneo raggruppamento esordisce nel settembre 1948 come Gruppo dei Nove, e a fine anno come Gruppo dei Sette, presentato da Fulvio Bonessio di Terzet, artista e giornalista de “La Gazzetta”: ne fanno parte Vincenzo Frunzo, principale animatore, Gino Bellani, Gian Carozzi, Guglielmo Carro, Carlo Giovannoni, Bruno Guaschino, Giacomo Porzano. In mostra è altresì esposto un monotipo di Corrado Cagli con cui gli artisti spezzini erano entrati in contatto e al quale affideranno la presentazione di una successiva mostra del gruppo, che ha luogo nell’aprile del 1949. L’incontro con Cagli costituisce un importante stimolo di aggiornamento. Come ricorda Carozzi, Cagli “ci incoraggiò; e da lui per la prima volta sentimmo parlare di ‘dadaismo’, di Duchamp, di cubismo analitico”[27]. E di Surrealismo, naturalmente.

Nel catalogo della seconda mostra del gruppo è pubblicato un disegno di Carozzi: incastri di forme astratte sono collegate mediante un reticolo di linee sottili che dinamizzano la composizione; a questi ingranaggi si sovrappongono periclitanti forme ottenute tramite lo sgocciolamento del colore e la sperimentazione del flottage, in cui gocce di colore a inchiostro sono fatte galleggiare sull’acqua, grattate e lasciate emulsionare per creare un effetto pulviscolare sul supporto della carta. Cagli, in catalogo, porta proprio l’attenzione alla componente surrealista, parlando di un “surrealismo morfologico” che Carozzi declina “con molto stile e una tecnica eccellente”[28].

Gian Carozzi, Disegno, 1949. Nel catalogo Mostra del "Gruppo dei Sette" La Spezia (La Spezia, Sala della sede del P.L.I., G.C., 15 aprile - 15 maggio 1949), La Spezia 1949

Il ciclo di opere, comprendenti quelle presentate subito dopo, nell’estate 1949, al Premio del Golfo della Spezia, non fa altro che confermare questo indirizzo operativo. Il tema del paesaggio, al centro della ricerca di Carozzi in questo periodo, è altresì il soggetto richiesto per la partecipazione al Premio spezzino. Rifacendosi alla manifestazione nata in ambito futurista nel 1933, il Premio riprende vita nel dopoguerra, con la prima edizione nel 1949, convocando gli artisti a presentare opere ispirate al Golfo della Spezia. Carozzi invia Metamorfosi della grotta azzurra, che riceve uno dei premi-acquisto, Genesi di Maramozza e Ovale su Lerici. Un puntuale recensore li descrive come “forme geologiche rovinate dai cataclismi naturali, di grafia riferentesi a strutture metafisiche e assurde, ma così piene di lirismo da far ricordare alla lontana i capolavori di Max Ernst o di Salvador Dalí, sovraccarichi di più fervido impulso immaginativo”[29]. Un’altra precisazione si può fare, e richiamare alla mente come possibile fonte avanguardista entre deux guerres la grande stagione del secondo futurismo alla Spezia: si pensi ai mosaici di Fillia e Prampolini realizzati per il Palazzo delle Poste della Spezia (Comunicazioni terrestri e marittime, 1933) o alle aeropitture di Gerardo Dottori come Aurora sul Golfo (1935; fig.40)[30] e Golfo della Spezia (1935)[31] – riferimenti che Carozzi reinterpreta e rilegge alla luce di nuovi approdi del segno e del gesto.

Documentando con certezza le diverse fasi di ricerca di Carozzi nel 1949, è possibile analizzare la sua precoce e personale svolta informale. Le sperimentazioni di processi come il dripping, il flottage, il grattage, lo spruzzo del colore, associati all’esplorazione di un’iconografia cosmica e di una singolare adesione grafica che direziona l’utilizzo delle tecniche automatiche verso un’ossimorica “casualità costruita” riconducono al campo della tela e della superficie pittorica la ricerca di una spazialità autre fontaniana.

Dopo la stesura del primo manifesto dello Spazialismo di forte impronta filosofica, nel marzo 1948 era stato elaborato un secondo documento sottoscritto da Lucio Fontana, Gianni Dova, Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian e Antonio Tullier, orientato a visualizzare gli approdi espressivi di una nuova ricerca spaziale che di fatto, tra il 1948 e il 1949, rispondeva unicamente alla poetica di Fontana. Se con l’Ambiente Nero, presentato al Naviglio nel febbraio 1949, Fontana raggiunge “un suo vertice”[32], va altresì ricordata la mostra dei suoi disegni e gouaches, esposti come “concetti spaziali” alla Libreria Salto, sede del MAC, nell’aprile-maggio 1949, in cui fa la comparsa l’elemento sintattico del vortice. È forse in questo periodo che Carozzi entra in con contatto con la poetica spazialista di Fontana. Non sappiamo se a quella data si fosse già trasferito a Milano, ma comunque risale ad allora la sua prima adesione al clima espositivo della città e il contatto con Carlo Cardazzo, perché in maggio espone alla mostra collettiva alla Galleria del Naviglio in cui viene presentata una selezione di opere inviate al Premio Nazionale di Disegno Diomira 1949 [33].

Nella carta del 1949 (fig.43), dalle esplosioni e dal magma energetico si ergono due forme dal sentore antropomorfo posizionate accanto a un informe conglomerato sferico di materia erosa: quest’ultima immagine potrebbe in qualche modo essere considerata come la trasposizione pittorica di una seduzione concettuale-visiva derivata della Scultura spaziale di Fontana (fig.42) vista alla Biennale di Venezia del ’48 e assorbita congiuntamente all’immersione nelle atmosfere surrealiste di Dalí e di Ernst. Dagli studi di Enrico Crispolti sappiamo peraltro che la Scultura spaziale fu realizzata da Fontana contemporaneamente a “una specie d’uomo atomico”[34], non esposto in quel periodo, che potrebbe costituire un pendant visivo delle figure antropomorfe carozziane sopra descritte, a evidenziare convergenti suggestioni verso un approdo spaziale-atomico, inaspettate e del tutto indipendenti in quel momento.

Nello scenario spaziale di Carozzi, rocce in esplosione e un’energia cosmica in trasformazione richiamano paesaggi post-atomici e allo stesso tempo alludono a viaggi nello spazio ancora a venire, in quella traiettoria che il volo meccanico futurista aveva definitivamente dischiuso. Un cambio di prospettiva, dunque, da cui guardare il mondo e le cose: “Quando, poi, nel rogo finale dell’universo, anche il tempo e lo spazio non esisteranno più, non resterà memoria dei monumenti innalzati dall’uomo, sebbene non un solo capello della sua fronte si sarà perduto – si legge nel secondo manifesto nello Spazialismo – Se, dapprima, chiuso nelle sue torri, l’artista rappresentò se stesso e il suo stupore e il paesaggio lo vide attraverso i vetri, e poi, disceso dai castelli nelle città, abbattendo le mura e mescolandosi agli altri uomini vide da vicino gli alberi e gli oggetti, oggi, noi, artisti spaziali, siamo evasi dalle nostre città, abbiamo spezzato il nostro involucro, la nostra corteccia fisica e ci siamo guardati dall’alto, fotografando la Terra dai nostri razzi in volo”[35].

Beniamino Joppolo, presentando la personale di Carozzi al Naviglio nel 1950, parla di un surrealismo inteso come “realtà fantastica […] che potrebbe essere chiamata – carta geografica dei sogni – o dei mondi o degli oceani intuiti negli spazi universali”[36]. Il riferimento ai mutamenti, alle metamorfosi, all’energia atomica e alle trasformazioni dell’Universo, è evidenziato altresì dai titoli delle opere. Oltre a quelli menzionati, si pensi a Geodinamica di Lerici e Geodinamica di Portovere, esposte al Premio del Golfo nel 1950.

Un ulteriore scavo nelle possibili fonti di Carozzi conduce a ipotizzare un’ibridazione di registri diversi, portando l’attenzione alla cronaca e alle immagini provenienti da rotocalchi e quotidiani dell’epoca, che in questa fase d’inasprimento della Guerra Fredda – i Sovietici proprio nel 1949 costruiscono il loro primo ordigno nucleare –, documentano le tensioni geopolitiche dell’era atomica, e i contradittori umori che pervadono il mondo: il dramma e la distruzione dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki; l’ottimismo nel futuro per gli avanzamenti tecnologici che si ipotizzano in relazione all’impiego dell’energia nucleare nella nuova era atomica.

Questa contraddizione sta anche alla base dell’elaborazione del manifesto dell’Eaismo (Era Atomica + ismo), stilato a Livorno tra il settembre e l’ottobre 1948, e sottoscritto dai pittori e poeti Voltolino Fontani, Angelo Sirio Pellegrini, Marcello Landi, Guido Favati e Aldo Neri. Non è dato sapere se Carozzi abbia intercettato questo dibattito, ma quello che si può evidenziare, e che qui preme ricordare, è l’emergenza in contesti artistici diversi e anche periferici di riflessioni sulla attualità dell’era atomica e della condizione dell’uomo contemporaneo che si faranno centrali, di lì a poco, nell’ambiente artistico milanese con le ricerche e il dibattito che accompagna l’affermazione del Movimento Arte nucleare [37].

Alla luce di queste supposizioni è interessante ancora una volta evidenziare la libertà espressiva di Carozzi al 1949, in transito da La Spezia a Milano; libertà che potremmo paragonare, nella sua singolarità ed eccentricità, a quella di Gianni Bertini il quale, nel contesto altrettanto periferico di Pisa dà vita ad opere come Luce e Luna appartenenti al ciclo dei Gridi [38], realizzate con l’utilizzo di lettere stampiagliate e cifre dipinte sulla superficie pittorica, anticipatrici di uno spirito neo-dada e rivelatrici, così come le opere di Carozzi, di scenari pittorici che potremmo definire “siderali-cosmici-atomici”.

Attraverso lo Spazialismo

Il 1950 è un anno di conferme e importanti riconoscimenti per Carozzi: la personale al Naviglio, la partecipazione alla Biennale di Venezia, gli apprezzamenti di Fontana che lo definisce “pittore spaziale”[39], proprio nel momento in cui lo Spazialismo si avvia a diventare un movimento, diffuso e promosso commercialmente da Carlo Cardazzo [48-49-50]. A seguito di una discussione svoltasi la sera del 26 novembre 1951 alla Galleria del Naviglio viene elaborato il 3° Manifesto dell’Arte Spaziale, sottoscritto da Anton Giulio Ambrosini, Roberto Crippa, Mario De Luigi, Gianni Dova, Lucio Fontana, Virgilio Guidi, Beniamino Joppolo, Milena Milani, Berto Morucchio, Cesare Peverelli, Vinicio Vianello e anche da Carozzi.

Di fatto l’avventura di Carozzi nell’ambito del gruppo spazialista si consuma in un tempo ristretto, tra il 1951 e il 1952. A sancire idealmente la conclusione è la Mostra Nazionale Artisti spaziali tenutasi dal 15 novembre al 12 dicembre 1952 alla Galleria Casanova di Trieste [40].

Fotomontaggio pubblicato come quarta di copertina del catalogo della mostra "Arte spaziale" (Milano, Galleria del Naviglio, 23-29 febbraio 2952), Milano 1952

In questo frenetico biennio molteplici sono le mostre di gruppo, gli incontri, le discussioni, anche se nei ricordi di Carozzi, più che l’entusiasmo di trovarsi al centro di eventi cruciali della vicenda artistica italiana, rimane l’insoddisfazione di un’estroversione che non gli appartiene: “Partecipai alla vita e alle mostre del gruppo. Mi ricordo serate al bar, dibattiti un po’ ovunque ma soprattutto alla Galleria del Naviglio, dove Joppolo aveva la funzione di teorico dello ‘spazialismo’. Devo dire che mi annoiavo abbastanza, e capivo poco o nulla di quello che si diceva. Le cose che facevo cominciavano presto a venirmi a noia e lasciarmi molti dubbi. Lentamente mi staccai dal gruppo e tornai a vivere da solo” [41]. Nonostante i ricordi e le impressioni successive, lo snodo 1950-1952 si rivela denso di esperienze e raggiungimenti pittorici, con un affondo nel “reale” in chiave surrealista che attinge orientamenti diversi: dalla liberazione del segno verso nuovi approdi tachistes all’emergenza di una nuova figurazione di matrice primitivista. E quantunque negli anni Ottanta Carozzi arrivi a bollare questa fase come “negativa”, saranno proprio i processi pittorici, talune iconografie primitiviste e il gesto istintivo di questa stagione, a riaffiorare imprevisti e liberatori negli anni estremi della sua esistenza come ultimo incontro diretto e urgente con il demone della pittura.

La tempestiva uscita di Carozzi dal sistema espositivo spazialista è certamente la causa dell’altrettanto tempestiva rimozione del suo apporto al clima artistico milanese dei primi anni Cinquanta. Si fa pertanto fatica a trovare citato il suo nome, se non negli elenchi che riportano i firmatari dei manifesti dello Spazialismo. Né è stata indagata la possibile relazione tra la sua ricerca e l’insorgente pittura nucleare o la sua posizione nel tratteggiare le relazioni tra Spazialismo e ricezione del Surrealismo.

Ma per capire in che modo venisse percepito allora, in presa diretta, il portato tachiste della sua pittura può aiutare una stroncatura pubblicata sul bollettino del MAC alla mostra Pittura nucleare organizzata da Enrico Baj e Sergio Dangelo alla Galleria San Fedele di Milano nel novembre 1951: vale la pena attraversare questo articolo non tanto per evidenziare le ragioni della veemente presa di posizione dell’anonimo recensore contro l’ultima novità del milieu artistico milanese, né per avvalorare ininfluenti primogeniture, ma per aiutare a riposizionare esperienze e tangenze dell’arte nel suo farsi, nonché per ripercorrere una genealogia della tache che coincide in gran parte con la geografia delle seduzioni carozziane, nel suo transito post-cézanniano: “Fin dall’inizio della nostra epoca astrattista, alcuni tra i primi maestri si affidarono agli effetti che si possono ottenere da macchie fatte casualmente sulla tela con smalti, colori o inchiostri. L’origine di questo stile, che potremmo chiamare ad ‘impiastro casuale’, probabilmente risale alla macchia di inchiostro di china esposta nel 1916 da Picabia col titolo ‘La Santa Vergine’. Però già nel 1910 Kandinsky si era affidato al caso della pura macchia nella sua ‘Improvvisazione n. 7’. Altrettanto fecero Larionov nel 1911, Max Ernst, Charchoune, Moholy-Nagy (con ‘Macchie sull’alluminio’). In parte usarono macchie causali anche Hartung, Matta, Donati; cinque o sei anni fa anche Mazzon fece una serie di opere a spruzzi di inchiostro colorato […] Sfogliando gli album della maggiore rassegna di arte non-oggettiva, il ‘Salon des Réalités Nouvelles’ dal 1947 al 1950, troviamo numerosi pittori specializzati unicamente nell’ ‘impiastro casuale’[…] Non si capisce quindi, come una trovata ormai così vieta e stantia possa essere stata presentata come una novità, non solo dai due ignari giovinetti, ma anche da pittori serii e che già hanno dato prove di valore come Dova a Peverelli (alla Galleria del Milione); specialmente dopo che anche in Italia, oltre che da Mazzon, la trovata era stata già in parte sfruttata, e poi abbandonata, anche da Burri, Giancarozzi, Bertini”[42]. Proprio Bertini, in alcuni suoi ricordi inediti, porta l’attenzione su una serie di eventi anticipatori della svolta tachiste, offrendo puntuali integrazioni a una cronologia ufficiale milanocentrica. Oltre a soffermarsi sulla sua mostra personale tenutasi alla Galleria Numero di Firenze nell’ottobre 1951, che ha luogo nello stesso periodo della personale di Dova al Naviglio, apre il suo “prolepilogo italiano” ricordando la rimossa esperienza di Carozzi: “Comincerò col citare Carozzi, un artista oggi piuttosto dimenticato che, già nel maggio del ’50, aveva presentato, in una personale al Naviglio, delle opere ottenute con la compenetrazione di macchie collegate con stesure di colore amorfo”[43].

In alcune opere ascrivibili al 1950 e al 1951 l’atmosfera post-atomica, individuata nei paesaggi di Carozzi del 1949, si fa processo di conoscenza “interna”, sorta di visione ravvicinata dell’atomo e delle segrete energie della materia, ma anche immersione nella natura e nelle sue visioni più profonde. La folgorazione del dripping pollockiano, che subito dopo la visita alla Biennale di Venezia del 1948 era sfociata nelle prime sperimentazioni di sgocciolatura del colore, giunge a un ulteriore approdo nel 1950, alimentata dal nuovo incontro con la pittura dell’artista americano in occasione della personale milanese presentata alla Galleria del Naviglio nell’ottobre di quell’anno – mostra che avrà un grande impatto per Dova e Crippa i quali, come nota Paolo Campiglio, “ripensarono le proprie geometrie”[44], così come per i più giovani Enrico Baj e Sergio Dangelo e Joe Colombo, che danno avvio proprio dopo questo evento alla loro avventura gestuale nucleare.

Sebbene datata 1948, è molto plausibile che si possa ascrivere a questo periodo la tela di Carozzi oggi conservata al MART (fig.53), in cui la forma franante surrealista si dissolve in una vorticante e magmatica liberazione del colore che dilaga in un campo all over.

Pollock, e in un secondo momento il segno di Hartung, guidano l’esperienza spaziale di Carozzi verso più incontrollati e impreveduti percorsi del segno e del gesto. Inoltre l’impatto dei Buchi di Fontana, realizzati dal 1949, ma resi noti al pubblico solo a partire dal 1952, può aver influenzato la realizzazione di opere ascrivibili al 1952 (fig.55), che riconducono alla bidimensionalità del supporto l’esplorazione dello spazio infinito fontaniano oltre la tela, riportando l’attenzione alla superficie del quadro e alla pittura. Nella quarta di copertina del catalogo della mostra Arte Spaziale presentata da Joppolo al Naviglio nel febbraio 1952 si legge: “Questa, che la Galleria del Naviglio presenta, è la prima mostra collettiva spaziale in cui figurano solo alcuni degli aderenti al movimento. Con questa mostra gli spaziali dimostrano come lo spazialismo è anche e soprattutto un problema di contenuto che può essere realizzato con qualunque mezzo, anche il più antico”[45].

Un’altra opera del 1952 (fig.57) si inserisce pienamente nel clima spazialista-nucleare. È certamente affine a quella presentata in quell’anno da Carozzi al Premio Gianni [46], incentrato proprio sul tema della “bomba atomica” come risposta del coté spazialista alla mostra Pittura nucleare, dove la comunione di intenti verso un convergere segnico-gestuale è, a questa data, un territorio condiviso unitamente a un’investigazione della materia che convoca alla mente in prima istanza l’esperienza di Burri.

Per una nuova figurazione

Un ulteriore indirizzo si affianca precocemente nell’avventura autre di Carozzi. A partire dal 1951 l’iconografia cosmica si alterna a un universo popolato da inquietanti figure zoomorfe, strani insetti e fiori sospesi in atmosfere indistinte o in foreste segrete, dove i processi automatici sono utilizzati per condurre l’informe a ritrovare una nuova figurazione. In opere come L’ossessione del pendolo (fig.64) e in Ambiente elegante, esposte entrambe alla III edizione del Premio del Golfo nel 1951, il gesto è ricondotto a segno, e da segno a immagine.

L’ossessione del pendolo è un’opera che colpisce per le diverse narrazioni che intreccia e che sapientemente amalgama, tra casualità e costruzione, tra modernismo e primitivismo. Il fondo rosso uniforme è vivificato da minuziosi motivi geometrici astratto-lirici che rinviano ancora una volta alla dichiarata fascinazione kandiskiana, a quella data vivificata dal nuovo incontro avuto con l’universo pittorico del padre dell’astrazione nella mostra che il Naviglio gli aveva dedicato tra il febbraio e il marzo 1951. Dalle rocce in esplosione della stagione di ricerca appena passata prendono forma due inquietanti figure zoomorfe, che traghettano la ricerca verso un nuovo scenario surreale-informale-primitivista. In una sola opera Carozzi fa confluire e collidere differenti traiettorie, in cui i confini tra modalità sintattico-operative diverse si fanno inessenziali (si ricordi che tra il 1950 e il 1951 Carozzi espone altresì in ambito di mostre concretiste; inoltre la convergenza di approdi linguistici diversamente orientati si registrano anche nella stessa programmazione della Galleria del Naviglio). Ed è proprio su queste oscillazioni che Guido Ballo si era soffermato, recensendo la personale dell’artista ligure al Naviglio del 1950: “Il modo surrealista si rivela nell’accostamento dei colori, a macchie livide, e nel movimento compositivo di forme inventate. Lo schema tuttavia, che in alcune tempere (con inchiostro di china) rivela l’uso della sezione aurea e quindi di rapporti di misura con punti di riferimento ritmici, ci riporta a una variante della pittura detta concreta (che altri ancora chiamano astratta, perché non si rifà ai modelli da imitare). Il pittore Miró, più ancora dello stesso Ernst, sono gli esempi da cui Carozzi è partito, ottenendo però risultati di un linguaggio pittorico senza dubbio notevole”[47].

La risalita verso l’immagine traghetta la ricerca di Carozzi attraverso e oltre lo Spazialismo, e posiziona la sua propensione surrealista in una specifica traiettoria dove si moltiplicano rimandi e suggestioni – dai già evidenziati Miró, Ernst e Klee, per arrivare a Wilfredo Lam.

All’altezza cronologica del 1952, a sancire i molteplici legami tra Spazialismo e scenario visionario-fantastico surrealista è peraltro la mostra organizzata da Violetta Besesti agli Amici della Francia di Milano, che riunisce, per l’appunto, opere di Seligman, Crippa, Donati, Matta, Aldrovandi, Peverelli, Deluigi, Fontana, Joppolo, Dova e Carozzi. Nella presentazione Giorgio Kaisserlian si sofferma sulla “libertà fecondante e ricca d’infiniti possibili”[48] che alimenta la realtà dell’immagine. In questa temperie si fa entusiasmante mettere a confronto i diversi percorsi di ritorno all’immagine intrapresi, allora o poco dopo, dai compagni di strada come Dova, Crippa, Peverelli e Baj.

In alcune opere di Carozzi del 1952 su fondi chiari galleggiano delle macchie di colore in cui si annida un repertorio di forme e segni, già presenti nei disegni del 1947 e 1948, che rinviano a occhi, orecchie, baffi e ali, strettamente relati all’universo fantastico di Miró. Ad essi si aggiungono piccole architetture che volitano in uno spazio indefinito quasi fossero la trascrizione pittorica dei Mobiles di Calder. Quando la componente grafica si allenta, si fa più stringente il confronto con l’informe organicità embrionale di Dova, dove la colatura è direzionata verso l’esplorazione di effetti fluttuanti e impalpabili della materia pittorica.

Particolarmente significativa è l’opera del 1952 (fig.59) dipinta sul retro di una tela realizzata in pieno trionfo gestuale, come a sconfessare la breve stagione d’incontrollato rapporto con il gesto. Vengono infatti subito dopo i grandi animali dalla bocca spalancata che campeggiano su tessuti pittorici molto lavorati in una sapiente orchestrazione di velature e corrosioni del colore.

A partire dal 1954 la figurazione carozziana si nutre di nuovi dialoghi e la propensione primitivista-etnografica si ibrida a un macchinismo, tra Léger e Duchamp. A questa data, oramai distaccatosi dallo Spazialismo, Carozzi prosegue il suo cammino in appartatezza. La professione di grafico pubblicitario, che gli assicura un reddito fisso, gli permette infatti di vivere l’esperienza artistica al di fuori delle logiche del mercato e dei condizionamenti che limitano la libertà creativa a una cifra stilistica riconoscibile, indissolubile dallo statuto d’artista affermato. Nell’eterogeneità dei materiali presentati, nella continua oscillazione tra avanguardia e primitivismo, tra astrazione e figurazione, la mostra personale tenuta nel 1956 alla Galleria Adel della Spezia determina certamente uno spartiacque, una spiazzante frattura, un’inversione di rotta. Una recensione apparsa sulla stampa locale aiuta quanto meno a inquadrare questo passaggio: “I macchinismi che hanno sovente l’aspetto di piante e di fiori; soprattutto quelle svagate fantasie sugli insetti, le farfalle, gli animali più colorati e più alati, sono cosa bella e attirante. Si rivela, in ogni pagina di questa specie di diario personale del pittore, una capacità di largo respiro e una attenta osservazione che riceve alimento e corpo da una fantasia intensa, tenuta rigidamente sul filo della più incantata meraviglia […]. Fra le opere a olio, interessante quel cane-idolo, dove Carozzi adopera colorazioni di puro impianto quattrocentesco, con ori preziosi e ragionevolmente fusi con gli oggetti. Gli interessi pittorici di Carozzi sono variatissimi e non lo si sente legato a schemi espressivi prestabiliti. Dal puro macchinismo alla Léger, all’astrattismo più ancorato a fatti concreti, a queste illustrazioni fantastiche di un mondo favoloso creato per la propria gioia personale. Carozzi espone anche un disegno figurativo costruito secondo regole più rigidamente classiche”[49].

Come già segnalato, in conversazione con Battolini, Carozzi evidenzia il ruolo di Cagli per la conoscenza, alla fine degli anni Quaranta, dell’opera di Duchamp, con la quale l’artista spezzino avrà certamente un nuovo e molto personale incontro a Milano nel corso degli anni Cinquanta [50]. Si ascrivono infatti al periodo tra il 1954 e il 1957 una serie di grandi tele in cui ingranaggi meccanici che ricordano la Broyeuse de chocolat e i Neuf moules mâlic del Grande vetro ruotano in una spazialità astratta (fig.71). La disarmante e ossessiva ripresa iconografica, il “superficiale” ed epidermico “corpo a corpo” con la conturbante opera duchampiana risolta in chiave “retinica” segnano emblematicamente per Carozzi una prima importante frattura nel ripensamento epistemologico del linguaggio della pittura e nella messa in crisi del concetto di modernità, pressappoco nel momento in cui la ricezione di Duchamp nel clima artistico milanese è al centro di ben altre ricerche, oggettuali e preconcettuali. Non a caso nell’ultimo scorcio milanese, alla fine degli anni Cinquanta, la nuova figurazione di Carozzi, transitata per molteplici suggestioni surrealiste, approda altresì a nutrirsi della dimensione a-culturale e materica dell’art brut di Dubuffet [51] e, attraverso la figurazione surrealista-primitivista di Victor Brauner[52], arriva a riscoprire “l’imagier nouveau” di Rousseau. Proprio sul Doganiere, l’artista più inattuale, a distanza di qualche anno Carla Lonzi scriverà: “al di là di ogni garanzia di continuità storica, l’arte di Rousseau si presenta unicamente come immagine rivelatrice delle energie psichiche dell’individuo quali vengono emanate dai rapporti col mondo: una presenza fatta di mistero e di evidenza, la coscienza ‘cosmica’ dell’essere”[53]. Il Doganiere Rousseau: non dunque un naïf, eccentrico e marginale, ma un pittore il cui primitivismo scompagina le categorie culturali sui cui si costruisce il modernismo, per andare a riscoprire nell’arte e nella figura dell’artista le ragioni più profonde della pittura nella sua flagrante inattualità. E non è certo un caso che la figura stessa dell’artista, nell’iconografia del pittore al cavalletto, sia di lì a qualche anno uno dei temi ricorsivi della pittura del Carozzi “antiavanguardista”. [54]

“Cambiare per cambiare perché non Parigi?”

Prima di Carozzi, nel corso degli anni anni Cinquanta, altri suoi compagni spazialisti e nuclearisti si erano trasferiti a Parigi: Joppolo e Dova, nel 1954; Peverelli, nel 1957; senza dimenticare Bertini, nella Ville Lumière dal 1951. Se l’ambiente artistico romano si contraddistingue per il precoce dialogo con New York, per gli artisti milanesi la geografia e la rete mitteleuropea di rapporti che si dipana da Parigi a Bruxelles ad Amsterdam costituisce il vitale orizzonte di apertura per tutto il sesto decennio. Si pensi, ad esempio, alle relazioni dei Nucleari con Cobra e con il gruppo surrealista francese Phases, formatosi attorno all’omonima rivista diretta da Edouard Jaguer, le cui esposizioni sono indirizzate a creare una rete di contatti su base internazionale – dall’Europa al Sud America al Giappone – per far conoscere la pittura sperimentale, quell’astrazione lirica fantastica che attinge le radici nel Dada e nel Surrealismo proponendosi di fatto di andare esplorare una “réalité totale (extérieure et intérieure, psychique et organique) […] en quête de nouvelles thématique de l’espace et de la perception”[55]. Dalla collaborazione tra la rivista del Movimento Arte Nucleare “Il Gesto” e “Phases” nasce la mostra Il Gesto. Rassegna internazionale delle forme libere tenutasi alla milanese Galleria Schettini nell’estate del 1955. Seppure non estraneo alle loro linee di ricerca, Carozzi non è coinvolto in questo circuito espositivo, come ad esempio lo sarà tra gli altri Dova, il quale, trasferitosi a Parigi invitato dal padre dell’Art autre Michel Tapié, conosce Jaguer e partecipa alle varie mostre di “Phases” sino al 1960.

Attratto da Parigi come culla dell’avanguardia in senso esteso, Carozzi tuttavia non vi approda, a fine anni Cinquanta, con l’intento di inserirsi in determinati circuiti commerciali ed espositivi o alla ricerca del surrealismo nelle sue diverse declinazioni. Nella Ville Lumière si muove senza strategia, senza obiettivi specifici, perdendosi per ritrovarsi artista in un luogo sospeso, fuori dal tempo, in una dimensione in cui modernità non significa più spasmodica attenzione per l’attualità. Se Milano era stata per Carozzi la città in cui si era scoperto artista, partecipe di un rinnovamento del linguaggio che trovava in una nuova astrazione e nella liberazione del segno e del gesto la propria autentica ideologia di cambiamento e rivoluzione, a Parigi è la storia dell’arte, intesa in un orizzonte espanso, a fargli comprendere le ragioni più profonde della pittura e dell’essere pittore, in una stremata e differente ricerca di autenticità. Che per lui vuol dire studiare, immergersi, dialogare con l’opera dei grandi maestri per farla propria, e trovare in questa relazione il senso della propria libertà oltre la regola.

Penso sia questa la profonda rivelazione che si annida nei ricordi del suo soggiorno parigino, e il portato di questa stagione nella ricerca di quegli anni e di quelli a venire: “Il Louvre è stato uno dei miei amici preferiti; andavo a vedere sempre le stesse cose; lì, oltre gli italiani e Poussin, ho cominciato ad amare Chardin e Corot, ed è lì che credo d’aver capito cos’è la pittura […] intendo con questo quella che Roberto Longhi chiamava la ‘pittura-pittura’[…][56]. Come spiegarmi meglio? Credo non ci sia altro modo che rivolgersi ai maestri del passato e ai pochi contemporanei. Facciamo dei nomi: Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Chardin, Corot, Cézanne. Insomma, gli stessi pittori che in fondo amava Morandi, ai quali naturalmente, io aggiungo Morandi stesso. Nei miei quadri, specialmente di questi ultimi dieci anni, mi sembra siano evidenti le lezioni di questi maestri. E non me ne vergogno affatto […] In un dipinto che rivela le lezioni dei maestri, ci sarà, se fatto seriamente, sempre qualche cosa di personale”[57]. In effetti nelle molteplici immersioni nella storia dell’arte di Carozzi, che non sono mai definibili come citazioni né sono interpretabili con una finalità postmodernista, è l’approccio longhiano che prevale, dove si intrecciano le narrazioni, si sovrappongono i rimandi intesi come possibilità d’interrogazione continua del linguaggio pittorico. Non a caso Carozzi trova nutrimento e conforto in una parola critica che, abbandonando ogni impostazione teorica e filosofica, porta l’attenzione sull’opera e sulla sua realtà formale, in un continuo scambio tra passato e presente. Breve ma veridica storia della pittura italiana e altre letture longhiane sono da lui lungamente frequentate, attraversate, amate, per trovare conforto nella possibilità di coltivare la propria “visione pittorica” e il proprio modo di essere artista. Longhi, appunto, che nella Breve ma veridica storia della pittura italiana scrive: “Il pittore […] vede il mondo da un punto di vista di riguardo ben limitato e intenso, ch’è poi il suo modo pittorico di vedere, e a quel modo riduce inevitabilmente il caos sterminato della realtà visiva […]. Per maggior comprensione si possono – dal corso dell’arte – estrarre alcuni elementi tanto affini in opere diverse e lontane da costituire una serie di modi di visione pittorica, degli stili diversi insomma”[58]. Perché la filologia longhiana insegna tanto allo storico dell’arte quanto all’artista quello che Carozzi fa da allora in avanti definitivamente proprio: “L’opera d’arte […] è sempre un capolavoro squisitamente ‘relativo’”. L’opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare: almeno un rapporto con un’altra opera d’arte. Un’opera sola al mondo, non sarebbe neppure intesa come opera umana, ma guardata con reverenza o con orrore, come magia, come tabù, come opera di Dio o dello stregone, non dell’uomo. L’opera d’arte è umana, ed è una liberazione, ma perché lacerazione di tessuti propri e non. Strappandosi non sale in cielo, resta nel mondo. E s’è già troppo sofferto del mito degli artisti divini, e divinissimi, invece che semplicemente umani. [...] L'opera d'arte è una liberazione, ma perché è una lacerazione di tessuti propri ed alieni. Strappandosi, non sale in cielo, resta nel mondo". [59].

Se a metà degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta il dialogo con i maestri genera anche una certa frustrazione che lo trattiene, in qualche modo, dentro le maglie di suggestioni troppo vincolanti e lo porta all’estenuante ricerca di una regola che diventi misura, è invece interessante notare la forza e la singolarità che questa processualità creativa provoca durante il soggiorno parigino, e nello specifico tra il ’67 e il ’69.

La scelta di Parigi, dove Carozzi soggiorna dalla fine del 1959 al 1977, sembra determinata dal caso. “Nel ’59 a Milano il padrone di casa decise d’aumentarmi l’affitto, era un uomo antipatico, pensai quindi di lasciare l’appartamento. Ma dove andare? Cambiare per cambiare perché non Parigi?”[60]. Le motivazioni che lo spingono a lasciare Milano si chiarificano tuttavia leggendo la corrispondenza con il padre. Una certa insoddisfazione e insofferenza per il clima artistico milanese, nel quale già da metà degli anni Cinquanta non era pienamente integrato, e anche le distrazioni dalla pittura determinate dall’attività di grafico, che gli valsero peraltro alcune importanti collaborazioni e alcuni riconoscimenti, lo spingono a voltare pagina. Da poco stabilitosi a Parigi, in una lettera al padre, scrive: “Incomincio ad andare meglio, mi accorgo solo ora di quanto gusto grafico della pubblicità mi abbia dato fastidio e danneggiato. I dieci anni di Milano sono stati proprio una fregatura; almeno avessi fatto dei quattrini […] Milano non la rimpiango”[61]. È proprio partendo da una nuova interrogazione del segno (fig.94)), che Carozzi approda alla necessità di riscoprire il disegno e di ritornare ai rudimenti del mestiere, come raggiungimento del suo “grado zero” di pittura: un grado zero come prospettiva per trovare la chiave per ricominciare e per spianarsi la propria strada laterale al cuore di un’avanguardia che non gli appartiene e di cui diventa peraltro sempre più critico. È interessante seguire le riflessioni in questi primi mesi del soggiorno parigino. Il 22 gennaio 1960 scrive al padre: “Qui la pittura è di un conformismo impressionante. Ho visitato parecchie gallerie e tutti battono strade simili. Ieri in libreria ho visto una monografia di Dubuffet e mi è sembrato molto buono. Parigi è piena di pittura; se ne fa a valanghe. Sono ritornato a vedere la mostra di Wols, i guazzi li ho trovati più belli della prima volta […]. Ho letto sul Figaro che alla Charpentier c’è una grande mostra di Gauguin, e fra due mesi una importantissima di Van Gogh. Parigi è piena di mostre interessanti, ma come si fa a stare dietro a tutto”[62]. Prosegue il 7 marzo: “Molte cose si fermano a una esteriorità raffinata, ma il gusto e la raffinatezza nascondono (credono di nascondere) la pittura. Altra pittura è di violenza e vuol far credere forza quello che non è. E tutti si arrovellano nel fare qualche cosa di nuovo. Si dipinge col gesso, col catrame, cogli stracci, colla polvere di marmo, coi vetri, coi sassi, insomma una giungla”[63]. Il 30 marzo racconta: “Qui mostre a valanghe. Ti racconto il più bel vernissage di questi tempi. Il pittore Klein […] manda inviti per il suo vernissage a una ristretta élite: 50 persone: è di rigore l’abito da sera. Alle 9 di sera il vernissage; Klein riceve gli ospiti […] ma nella galleria non c’è appeso un quadro. Solo una grande tela bianca fa bella mostra di sé su un cavalletto. Tutti a vedere. A un cenno di Klein esce una banda jazz di negri e suona; Klein spiega agli ospiti che il pittore in un certo momento della vita ha rinunciato ai pennelli di colori, e allora lui dipinge dando ordini ad altri. Dimostrazione della nuova tecnica. Ad un certo punto escono tre spettacolari indossatrici nude, ognuna delle tre tiene in mano un bugliolo di pittura azzurra. Sempre musica jazz. Altro cenno di Klein; le ragazze con una spugna intingono nel bugliolo e si dipingono d’azzurro. Cenno di Klein: le ragazze strofinano delicatamente il sedere blu contro la tela. Klein segue, diciamo le pennellate e a un suo cenno le ragazze si fermano. Sempre musica jazz. Altro cenno di Klein: le ragazze strofinano il petto contro la tela. Urlo di Klein: Fin! Si alza il ‘trance’ prende una lametta, taglia il quadro in tanti pezzetti, li attacca alla parete e incomincia la vendita […] Questo Klein è un ragazzo simpatico e un mago della pubblicità”[64]. Il punto di non ritorno per Carozzi, dopo la crisi già insinuata dal Grande Vetro duchampiano, che lo porta ora a scrivere: “Per fare il pittore ci vuole forza d’animo; ma dopo le tele tagliate, i buchi, il catrame che vuoi fare? Si ritornerà di colpo a Ingres e alla probità del Disegno”[65].

Inizia allora a prepararsi i colori da solo, grazie ai suggerimenti dello scultore Emile Gilioli, una delle sue poche frequentazioni parigine, con Joppolo e Cancogni. E ritorna all’Accademia per esercitarsi nel disegno. Come ricorda Cancogni: “A Montparnasse, il quartiere dove abitava, aveva scoperto che la Grande Chaumière, l’Accademia di disegno dove avevano lavorato anche Corot e Matisse, era aperta […]. Così, disegnando anche una diecina d’ore al giorno, fino a tornare a casa esausto, Carozzi preparò il suo splendido ritorno al figurativo”[66]. In realtà la figurazione non è stata mai abbandonata da Carozzi, neppure negli anni Cinquanta, ma ora affiora una diversa interrogazione dell’immagine nella relazione con la storia dell’arte e il museo, in un continua inversione di senso, dall’astratto al figurativo e dal figurativo all’astratto, che lo conduce ad analizzare in profondità l’immagine e le sue componenti costruttive di di-segno, forma e colore, e allo stesso tempo lo porta a sottoscrivere, come un monito: “Lavorare poco, velocemente, con freschezza. Non accanirsi molto sullo stesso dipinto”[67]. In pochi frangenti, forse, Carozzi si è effettivamente sentito veramente libero, lontano dall’ansia del capolavoro, libero di sbagliare. Il periodo tra 1967 e il 1969 è di fatto un momento di grande intensità e libertà creativa: al cuore di anni di rivolgimenti e contestazioni, Carozzi nel suo studio vive il suo ’68. Passando dalla pratica intensa del disegno, arriva a riscoprire la forza costruttiva del colore. Sceglie le pagine di “Le Monde” per confidare a una cronaca di rivoluzioni politiche e sociali la sua rivoluzione personale, la sua seconda giovinezza, dopo la prima, quella resistenziale, convinto allora come ora dell’affrancamento dell’arte dall’ideologia. Tra i tanti supporti utilizzati si individuano infatti, in questo periodo, le fragili pagine del quotidiano parigino (fig.80). Il colore si fa clamante, libero di sorvolare in un orizzonte dove si crea un cortocircuito, tra Matisse e Klee. Quel colore con cui Klee aveva avuto un mitico incontro nel viaggio in Tunisia: “Un senso di conforto penetra profondo in me, mi sento sicuro, non provo stanchezza. Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. Quest’è il senso dell’ora felice: io e il colore siamo tutt’uno. Sono pittore”[68]. Il colore, considerato da Matisse, appunto, una “liberazione”. In questo spazio di dialogo senza coordinate vincolanti, senza l’ansia dell’opera definitiva, anche Carozzi attinge nietzschianamente la propria “ora felice”. Riparte dai soggetti tradizionali della pittura, il nudo, il ritratto, la natura morta, per arrivare a una semplificazione che esalta la forza espressiva della linea e del colore. Scompone la forma in tasselli di colore intrisi di luce e vibrazioni atmosferiche, in dialogo con i grandi protagonisti dell’abstraction lyrique, da Klee alla Seconde École de Paris. Sono gli stessi maestri che ancora tengono banco nel mercato parigino di quegli anni e che Carozzi guarda scindendo la vera pittura da quella che era diventata accademia, e che lui aveva appunto tempestivamente bollato come “esteriorità raffinata”[69].

Un tema ricorsivo a partire dalla fine degli anni Sessanta è quello dell’atelier del pittore, declinato come pittore al cavalletto nello studio, pittore al lavoro immerso nella natura come avevano insegnato gli impressionisti, pittore di fronte alla modella. A differenza dell’autoritratto, che pure Carozzi ha ampiamente frequentato[70], l’atelier del pittore dischiude una riflessione metalinguistica che nel corso della storia dell’arte ha suggestionato molti artisti, attivando differenti dinamiche dell’atto del vedere e di riflessione sul mestiere stesso del pittore: da Velazquez a Vermeer, da Courbet a Matisse, da Picasso a Giacometti... Nella insistita frequentazione di questo tema, ripercorso “alla maniera di”, Carozzi si interroga sulla sua condizione di pittore, quasi volendo trovare una risposta, un senso di armonia che di fatto ricovera nel profondo un’inquietudine, un cammino verso un’inafferrabile raggiungimento della verità.

“Pittura-pittura”

Gian Carozzi. Il pittore e la modella, 1968-69

Nel 1977 Carozzi lascia Parigi e fa ritorno ai luoghi natali. Si stabilisce dapprima a Tellaro e poi a Sarzana. Negli anni Ottanta e Novanta, l’immersione nella “pittura-pittura”[71] si fa sempre più profonda, nutrita da tutti quegli amori che già in gioventù erano stati suoi punti di riferimento. Nel momento in cui la storiografia e gli artisti contemporanei manifestano un rinato interesse per l’arte tra le due guerre, Carozzi, assolutamente distaccato da mode e tendenze, rilegge la propria pre-storia e allo stesso tempo rivisita con un nuovo sguardo critico gli antichi amori della sua gioventù, inserendoli nell’orizzonte ampio di una storia dell’arte che dall’antichità arriva al XX secolo. Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Chardin, Corot, Cézanne, Morandi sono i maestri che Carozzi cita nell’intervista con Battolini nel 1984. A loro possiamo aggiungere Tiziano, Rembrandt, Soutine, De Pisis, Melli, Mafai, Scipione, Bacon, Freud…, così da mettere in luce quello che Fabrizio D’Amico descrive come il “vagare irrequieto attorno a molte sponde, come di chi ricerchi senza bussola una sua cifra, sulla quale restare”. Non c’è mai infatti per Carozzi un’unica verità, una sola strada: l’autenticità si annida inevitabilmente nella contraddizione, nella necessità di mettersi continuamente in discussione e di invertire la rotta facendo emergere, come già sin dai suoi primi passi nell’arte, una duplice vocazione: la capacità di abbandonarsi alla forza espressionista del colore e la ricerca di una misura e di un colore tonale. Questa tensione lo porterà, ad esempio, a leggere negli anni Ottanta il Derain post-fauve che in una lettera a Vlaminck, scriveva: “Quel colore mi ha completamente fottuto. Mi sono lasciato andare al colore per il colore. Ho perduto le vecchie qualità”[72].

Roberto Tassi, nella presentazione di una delle rare mostre che cadenzano la cronologia degli anni Ottanta e Novanta, si sofferma sulla dimensione tonale della sua pittura: “il tono come colore intriso di luce, tocca nel profondo non so quali rispondenze; è un tono che si tiene su sottili variazioni di marroni, di terre, di gialli spenti, con qualche tocco di celeste, di impolverato verde, di nebbioso viola. Sembra il tono della pittura novecentesca; ma è il suo contrario. Poiché il dosaggio di luce, entro quelle materie severe, le fa tremanti, le commuove, le scioglie, le intenerisce”[73].

Vengono subito dopo cicli come i Bue squartati, i Bucrani, i Cardinali presentati nella mostra antologica tenutasi a Sarzana nel 2000, nuclei di opere che fanno affiorare invece una propensione espressionista, l’inquietudine di una ricerca “fra il cupo ‘memento mori’ e l’amaro nichilismo” – come ha scritto Rossana Bossaglia –, capace di “rievocare” e allo stesso modo di “trasfigurare”[74].

Ambedue questi orientamenti sono guidati dalla ricerca dell’essenziale, intesa come volontà di cogliere l’essenza più profonda della pittura. Ciò si traduce in un lavoro continuo, nella necessità di tornare sull’opera, come a trovare una disciplina che possa placare l’ansia di una perfezione irraggiungibile. Quand’anche si raggiunga “la verità di un’immagine […] da cui sgorga la poesia”[75], la via è sempre impervia: “Ai ritratti di Joyce e a quello di Cancogni, che mi sembra ti siano piaciuti – rivela Carozzi a Battolini – ho lavorato lungamente. Lasciati, girati al muro, poi ripresi, grattati, ancora una volta girati, perché sentivo l’impossibilità di andare avanti. E ti dirò, ancora adesso guardandoli, mi sembra che si sarebbe potuto fare qualcosa di più (Cosa che penso del resto guardando un po’ tutto quello che ho fatto)”[76]. Sono riflessioni, queste, che si potrebbero applicare al modus operandi di questi anni.

Sino a che arriva l’ultima stagione, l’incontro estremo con la pittura, che libera nuovamente il gesto e fa scoprire la forza prorompente della materia, in quella possibilità di trovare l’essenziale oltre la regola (fig.145). È forse solo allora che Carozzi comprende il senso profondo della sua ricerca degli anni Cinquanta, la sua avventura autre, una fase fotografata con spiazzante intuizione da Joppolo con riflessioni che sembrano andare oltre lo Spazialismo e che possono altresì leggersi in relazione alla produzione degli anni Duemila. Joppolo, l’amico, l’artista, il critico sottratto alla poesia, che aveva scritto: “Rotti i ponti con l’oggetto parvente, ed entrati nella assoluta intuizione fantastica del mondo, tutto può diventare reale – cioè realizzato -, armonicamente, completamente. Carozzi ha assunto la responsabilità di questa realtà fantastica in tutti i termini della visione, in tutti i mezzi, fino alle sue estreme conseguenze”[77].

Affiorano allora temi, procedimenti del segno e modalità compositive che rimandano addirittura ai disegni di guerra. L’ossessione del capolavoro, della misura, del dialogo con la storia dell’arte e con il museo lasciano il posto a tumultuose visioni surreali, espressioniste, primitiviste, all’informe come energia generativa che tutto contiene. È questo l’ultimo approdo di Carozzi, l’ultima confessione con se stesso, la sua estrema avventura con la pittura in un’altrove oltre la regola che vaporizza ancora una volta i confini, le traiettorie definite, i porti sicuri. Un ultimo volo che potremmo rileggere con le riflessioni di un artista che fu certamente un riferimento per Carozzi: Dubuffet. “Il punto di partenza è la superficie da animare – tela o foglio di carta – e la prima macchia di colore o d’inchiostro che vi si getta: l’effetto che si produce, l’avventura che ne risulta. È questa macchia, a mano a mano che la si arricchisce e la si orienta, che deve orientare il lavoro. Non si fabbrica un quadro come una casa, partendo dai rilievi architettonici, ma volgendo la schiena al risultato – a tastoni, a ritroso! Non è fissando l’oro, alchimista, che troverai il modo di farlo, corri invece alle tue storte, fai bollire dell’orina, guarda guarda avidamente il piombo, quel che ti serve è la. E tu, pittore, macchie di colore, macchie e tracciati, guarda le tue tavolozze e i tuoi stracci, in essi è la chiave che vai cercando”[78].